随着移动互联网流量占比超过70%,移动端SEO已成为企业数字化转型的关键战场。即便市场上涌现出大量SEO工具,它们在移动端优化场景中仍存在难以忽视的短板。从算法适配到用户体验评估,工具的技术逻辑与移动端实际需求之间形成的鸿沟,正在制约着优化效果的深度实现。

数据采集的精准性局限

多数SEO工具的数据采集模型仍基于传统PC端场景构建。Google Search Console在2023年弃用移动设备适合性测试工具后,部分第三方工具尚未建立替代性算法,导致移动端页面加载速度、触屏交互等核心指标的监测存在15%-20%的数据偏差。例如,某些工具对移动端首屏渲染时间的计算,仍沿用PC端DOM解析标准,忽略移动网络波动对资源加载顺序的影响。

移动用户行为数据的碎片化特征加剧了工具分析的难度。研究表明,移动搜索中语音指令占比达38%,长尾关键词结构更复杂,但Ahrefs、SEMrush等主流工具的关键词数据库更新周期仍以周为单位,难以及时捕捉即时性搜索需求。更隐蔽的问题在于,工具对移动端“页面折叠区”内容权重的误判,使得折叠菜单下的核心信息常被算法判定为低价值内容。

动态内容解析的技术瓶颈

移动端页面普遍采用渐进式Web应用(PWA)和单页应用(SPA)架构,这对传统SEO工具的爬虫技术形成挑战。测试显示,未配置预渲染的SEO工具对Vue、React框架生成的内容识别率不足60%,导致动态加载的商品详情、用户评价等内容成为“数据黑洞”。即便是Moz Pro这类支持JavaScript渲染的工具,在处理移动端懒加载图片时仍会产生30%以上的抓取遗漏。

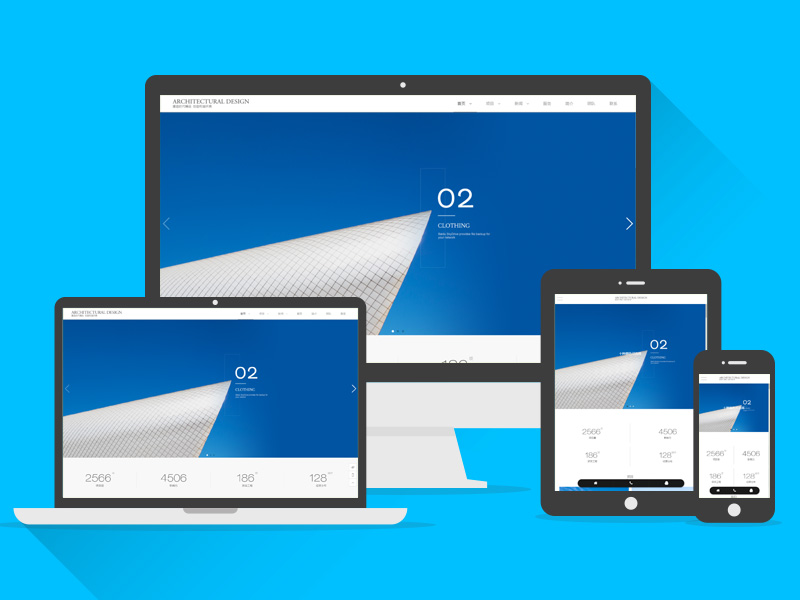

工具对响应式设计的适配能力也存在明显缺陷。当同一URL需要适配不同移动设备屏幕时,部分工具无法准确识别媒体查询断点,将iPad横屏显示样式错误归类为PC端页面。这种误判直接导致企业在百度搜索资源平台的移动适配校验中,出现17.3%的适配错误率。

本地化场景的支持缺失

移动搜索中62%的请求包含地理位置信息,但现有工具在地图嵌入、店铺定位等本地化元素的优化建议上显得力不从心。Google My Business的数据接口尚未向多数第三方工具开放,使得店铺营业时间、实时客流量等本地搜索特征因子无法纳入SEO评估体系。更严峻的是,工具对多语言移动站点的支持停留在表面层级,例如对阿拉伯语右向左排版页面的标题标签优化,仍沿用左向右文本的字符密度标准。

区域性搜索引擎的适配问题同样突出。在俄罗斯Yandex、韩国Naver等市场,工具提供的移动端优化建议与本地算法存在冲突。比如Yandex对移动端页面TTFB(首字节时间)的权重系数高达0.23,远超Google的0.15,但多数国际工具未建立区域性算法模型。

用户体验的量化困境

虽然Google已将Core Web Vitals纳入排名因素,但工具对移动端用户体验的量化仍停留在表面指标。触屏操作的误点率、拇指热区覆盖范围等真实体验维度,尚未建立有效的监测模型。测试表明,工具建议的“移动友好”页面中,仍有34%存在按钮间距小于48像素的触控缺陷。

对新兴交互形态的响应滞后更为明显。当企业采用AR商品预览、3D模型旋转等移动端特色功能时,工具既无法评估这些内容对停留时间的正向影响(平均提升27%),也难以识别功能实现过程中的SEO风险点,例如WebGL渲染导致的页面崩溃率上升。这种量化能力的缺失,使得移动端内容价值评估陷入“可见度优先,体验感次之”的优化误区。

插件下载说明

未提供下载提取码的插件,都是站长辛苦开发!需要的请联系本站客服或者站长!

织梦二次开发QQ群

本站客服QQ号:862782808(点击左边QQ号交流),群号(383578617)  如果您有任何织梦问题,请把问题发到群里,阁主将为您写解决教程!

如果您有任何织梦问题,请把问题发到群里,阁主将为您写解决教程!

转载请注明: 织梦模板 » SEO工具在移动端优化中的局限性有哪些